目次

この用語のポイント

・「俸給」=公務員の給料の土台になる基本給(俸給月額)

・俸給は俸給表(給料表)で決まる

・地域手当やボーナスは俸給をもとに計算される

30秒でわかる解説!

俸給(ほうきゅう)とは、公務員の給料のうち

原則として毎月支払われる「基本給(俸給月額)」

のことです。

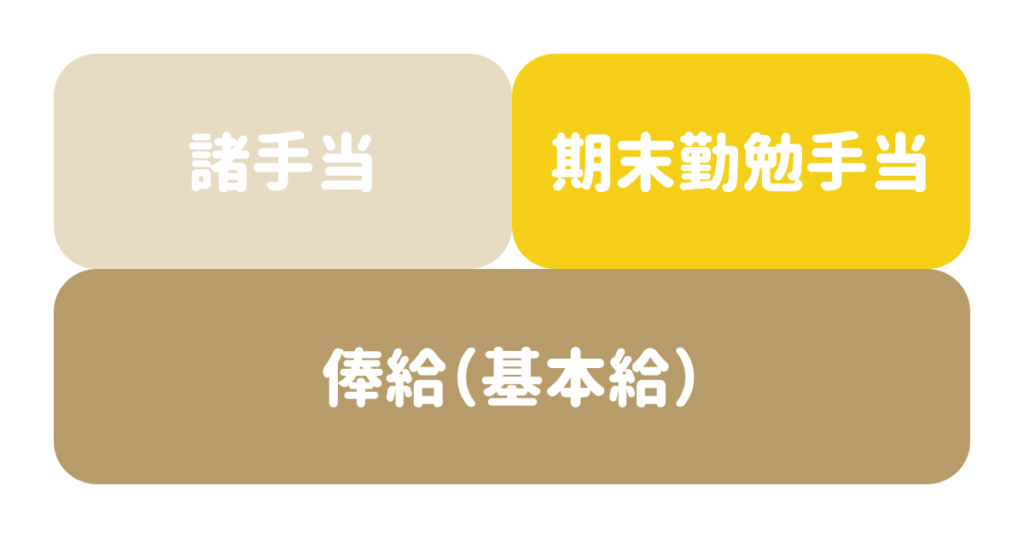

公務員の給料は、大きく分けると

- 俸給(基本給)

- 諸手当(地域手当・通勤手当など)

- 期末・勤勉手当(ボーナス)

で構成されています。

このうち、すべての土台になるのが「俸給」です。

たとえば、

- 地域手当

- 残業代

- 期末・勤勉手当(ボーナス)

は、いずれも俸給をもとに計算されます。

より深く理解したい方へ

俸給はどうやって決まるのか?

公務員の俸給は、

俸給表(給料表)

と呼ばれる表で決まります。

俸給表(ほうきゅうひょう)は

国家公務員の基本給が書いてある表

です。

公務員の給料は、上司の気分で決まったり、「今年はなんとなくこれくらい」で決まったりはしません。

ちゃんとしたルールで決まっています。

そのときに使われるのが、俸給表です。

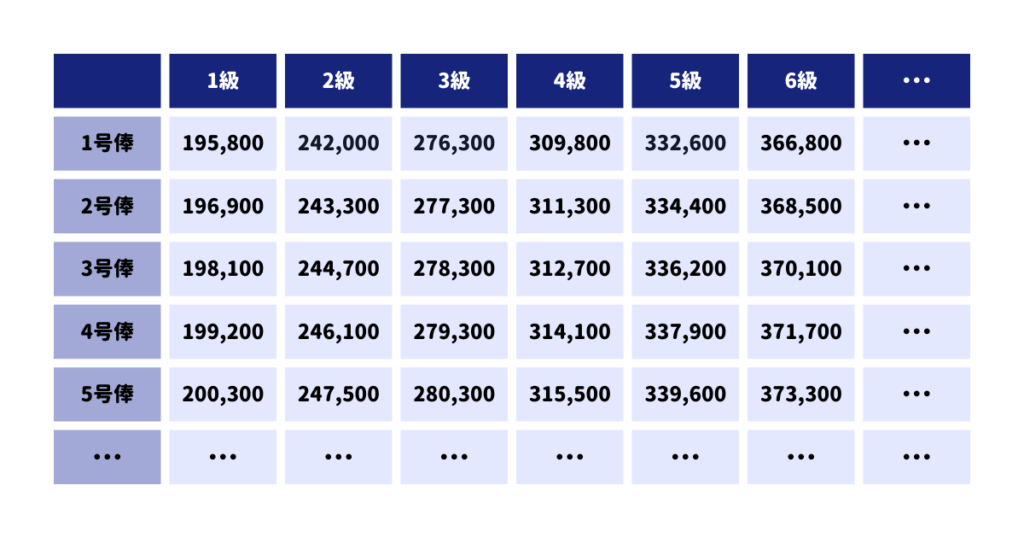

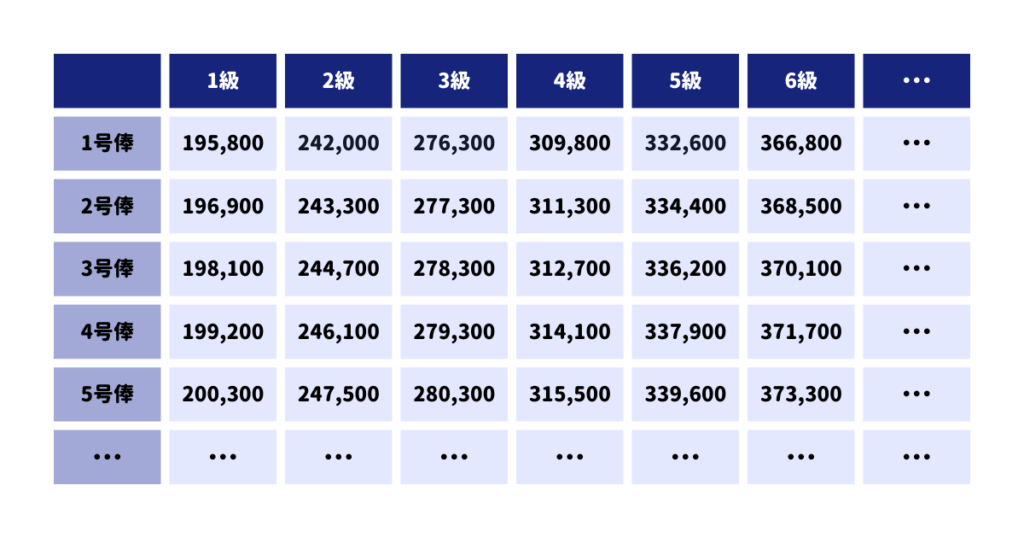

俸給は「級 × 号俸」で決まる

俸給は、

職務の級 × 号俸

で決まります。

俸給表には、

- 職務の級

- 号俸

がずらっと並んでいて、

その交差したマスに「毎月の基本給の金額」が書いてあります。

「職務の級」は、

その人が担当している仕事のレベル

を表します。

仕事の

- 複雑さ

- 困難さ

- 責任の重さ

などを基準にして決められます。

たとえば、

・決まった仕事を担当する段階

・チームをまとめる段階

・組織全体を考えて判断する段階

のように、仕事にはレベルがあります。

この「仕事の段階ごとのランク分け」が、職務の級です。

「号俸」は

「号俸」は

同じ職務の級の中での、給料の位置

です。

もう少しやさしく言うと、

同じレベルの仕事をしている人たちの中で、

「どのあたりの給料か」

を表す番号です。

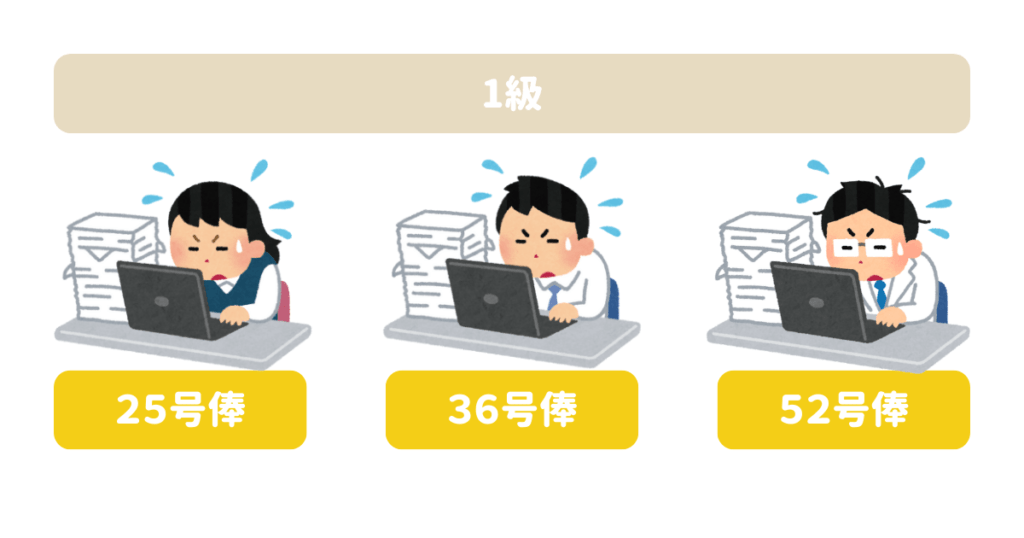

例えば、こんな感じです。

ある職場に、1級の人が3人いました。

みんな、仕事のレベルとしては同じです。

ただし、経験や評価には差があります。

- 今年入ったばかりの人

- 5年目の人

- 10年目の人

では、給料がまったく同じでは不自然ですよね。

そこで登場するのが、号俸です。

そこで登場するのが、号俸です。

○級の中には、

1号俸

2号俸

3号俸

…

30号俸

のように、

という細かい段階が用意されています。

この

「どの段階にいるか」

を表すのが、号俸です。

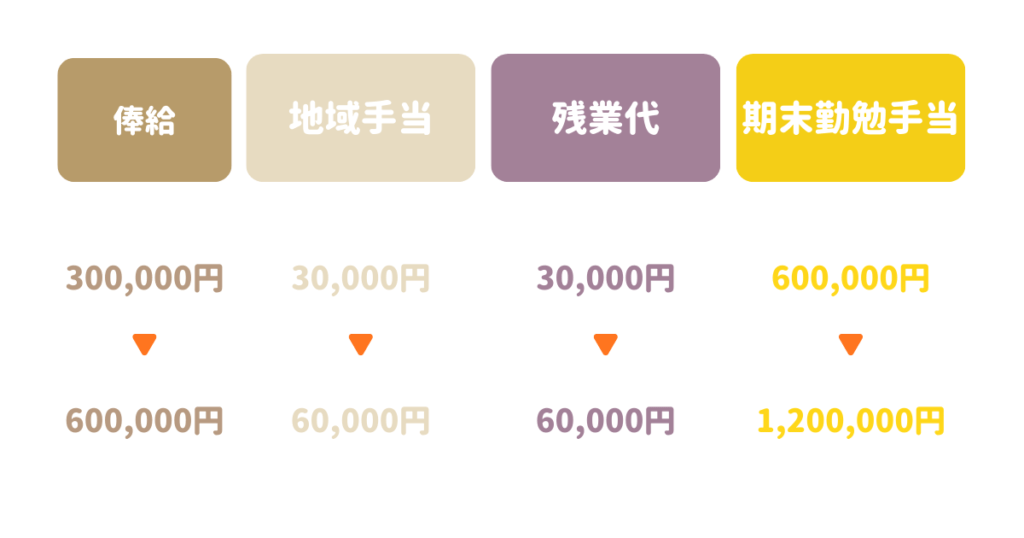

俸給が「土台」になる理由

俸給が土台と言われるのは、

手当やボーナスが俸給を基準に計算されるからです。

たとえば、

- 地域手当 → 俸給の一定割合

- 残業代 → 俸給をもとに時間単価を計算

- ボーナス → 俸給 × 支給月数

という形になります。

つまり、俸給が上がると、

- 毎月の給料

- 手当

- ボーナス

の多くに影響します。

ざっくりまとめ!

「俸給」とは、

公務員の給料の土台になる基本給(俸給月額)

と覚えておきましょう。